増改築をする場合、既存建物が現在の建築基準法に合致していることが前提です。そのためには、その既存建物が合法なのかどうかの判断が必要で、その判断は事前にしなければなりません。また現在お住まい中の木造住宅の耐震性が十分なのか知りたい方も多いと思います。そのためには耐震診断が必要となります。単に耐震診断をすれば良いのではなく、それに対してどの様に補強すれば良いのか判断することが重要です。

※診断の内容によっては対応出来ない場合がございますので、お問い合わせ下さい。

木造住宅の耐震診断

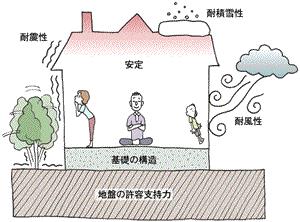

日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に準拠した専用プログラムを用いて既存建物の耐震性を診断し、補強と改修方法を検討、その計画を提案する業務を行っています。また、増築、改築するには完成後、全体で構造に問題ないことの確認も必要です。耐震診断と構造計算の両方を一度に相談したいですね。

既存建物も構造計算

耐震診断ではなく現在の建築基準法に基づく構造計算をすることによって耐震性を確認することもできます。現在の建物が耐震等級1、2、3のどの程度なのかが分かります。また、どこをどの様に補強すればどの程度性能が上がるのかの判断もできます。

既存建物の省エネ性

耐震性の診断と同じ様に、既存建物の省エネ性の診断もできます。屋根や壁、サッシなどの仕様と面積よりその建物の省エネ性を計算します。省エネ等級のどの位置にあるのかも判断でき、さらに何をどの様に改修すると性能がどの程度あがるのかも提案致します。

現在お住まい中の住宅(既存住宅)も性能評価を受けられます。

住宅の性能表示制度では、新築だけではなく現在お住まい中の木造住宅(既存住宅)でも評価を受け表示することができることになっています。お住まい中の住宅の耐震性能がどの程度なのか分からない施主様は数多くいらっしゃると思います。一度、診断してもらい評価を受けられたらどうでしょうか? 一般的に性能評価を受けている木造住宅は転売時の評価額は上がると言われています。

最近の既存住宅性能評価では建築だけではなく、地盤や基礎に関する情報が併せて提供されることになっています。これらの情報は、木造住宅の性能優劣を直接的に表しているものではありませんが、地盤や基礎について、どのような情報があらかじめ確認されているのかを確かめる手段になるため表示することになっています。

(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページより

また既存木造住宅の場合、劣化事象などが構造性能に与える影響を考慮する必要がありますが、その影響を正確に測定することは現在の技術では困難です。そこで、新築住宅と同様の等級に加え、「等級0」が設定されています。目視又は計測により劣化事象など(構造耐力に大きく影響すると見込まれるもの)が確認された場合は、計算による評価結果だけでは信頼性が欠けるため、評価等級を必ず「等級0」と判定することとしています。

耐震改修に補助金が出ます。調べてみましょう!!

国は、住宅の耐震化をいっそう進めるために、2015年に耐震化率を少なくとも9割にするという目標を定めました。さらに現在は、2020年までに耐震化率を95%まで高めようとする目標を掲げています。住宅の耐震化率とは、全住宅に占める耐震基準を満たした住宅の割合のことです。

つまり、大地震でも倒壊や崩壊する可能性が低い住宅がどの程度あるのかを示した指標です。全国における耐震化率は、2008年時点で約79%おおよそ8割の住宅は大地震でも倒壊等の心配が低いと言えます。

こうしたことから、都道府県や市区町村は、耐震改修促進法に基づき、耐震改修促進計画を策定して、独自に設定した耐震化率の目標を定め、目標の実現に向けた独自の取り組みを進めています。

インターネットで「耐震改修、補助金」と検索してみましょう。お住まいの殆どの市や町が「耐震改修工事には補助金を出す」としています。補助する金額、条件はその市や町によって異なります。また、改修工事前の耐震診断や設計にも補助金を出すところもありますので確認してみてください。

横浜市の例(2016年4月現在)

耐震改修工事費用に対して、世帯の課税区分に応じ、下表の補助限度額で補助を行います。

|

世帯の課税区分 |

補助限度額 |

|

一般世帯 |

75万円 |

|

非課税世帯(※) |

115万円 |

※世帯全員が、過去2年間、住民税の課税を受けていない世帯