今回は施行令44条です。

「はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない」

これは欠込みを禁止しているということではなく、耐力上支障のないようにしなければならいと規定されている条文です。

梁などの横架材が負担する曲げモーメント(曲げる力)は、中央部の下側が最大値となることがほとんどで、その部分を欠いてしまうと梁の耐力へのダメージも大きいことを意味しています。

梁のダメージには、破壊につながる耐力の問題と、たわみという変形の問題があります。

はじめに、耐力に関係する内容を説明しますね。

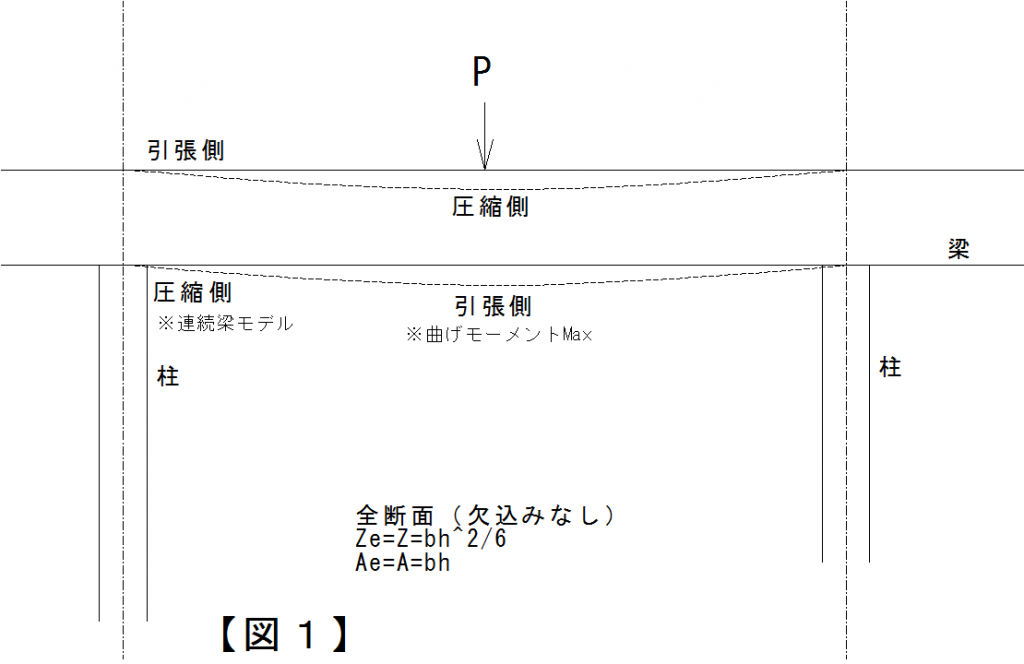

梁などに曲げモーメントが掛かり、凸側に孕む箇所は引張側、凹側に縮む箇所は圧縮側と表現します。[図1]

木質構造設計規準・同解説(日本建築学会)による梁の欠込みによる解説が書かれています。

ここで構造力学の話しを少し触れておきますと、曲げに対する部材の断面性能は断面係数Z、せん断には断面積Aを用います。

ZとAの数値が大きいほどその部材の耐力が高いことを意味しています。

話は同書の解説に戻ります。

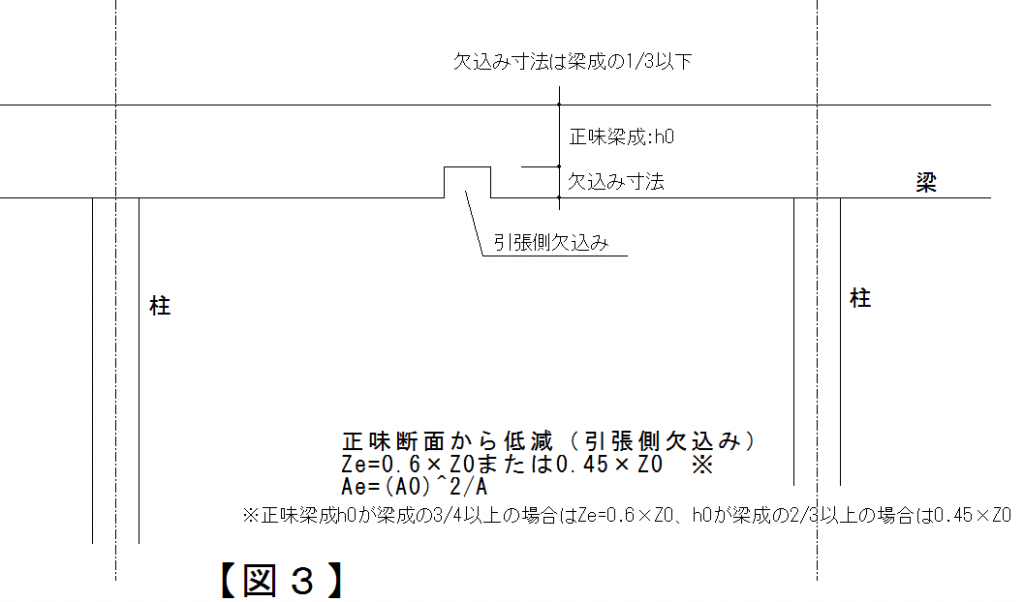

梁材の引張側の欠込みは梁成の1/3以下と規定しています。

その時の梁の耐力を比較してみると、

欠込みのない全断面の断面係数Z、断面積Aとなり、

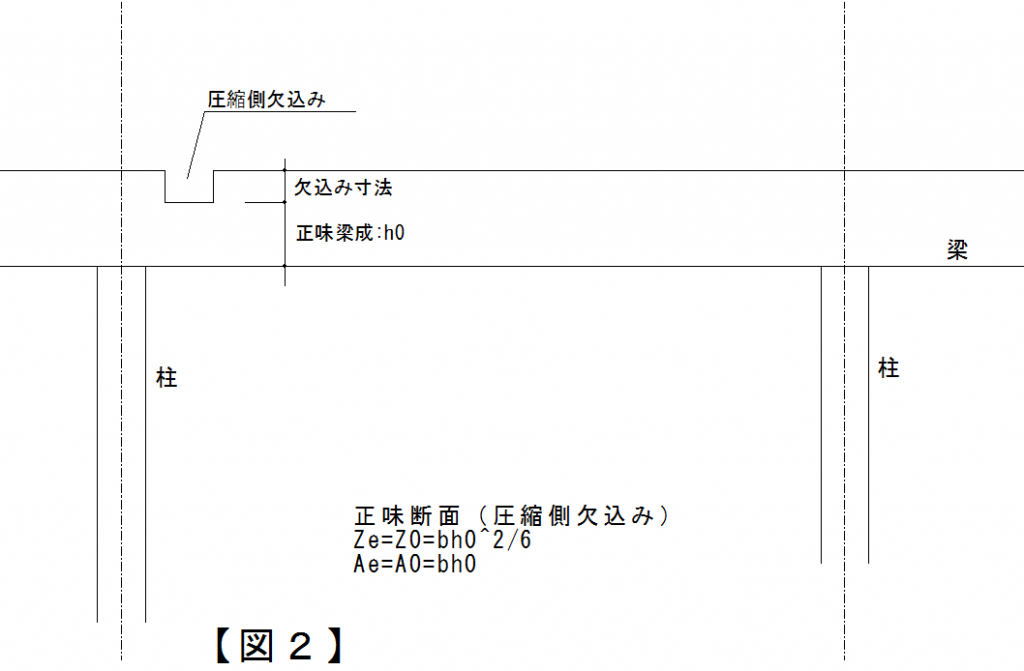

欠込みが圧縮側の場合、有効断面係数Ze、有効断面積Aeは欠込み分を差し引いた正味の断面により求めた断面係数Z0と断面積A0でよいとされています。[図2]

欠込みが引張側の場合は、欠込みが1/4以下の場合はZe=0.6×正味断面係数Z0、1/4を超え1/3以下の場合はZe=0.45×正味断面係数Z0とし、有効断面積は欠込み1/3以下でAe=(正味断面積A0)^2/全断面積Aとなります。[図3]

例えば梁成360mmとし、120mm切欠いた場合、圧縮側に切欠いた場合は梁成240mmと同等ですが、引張側に切欠いた場合は梁成160mmと同等という結果になります。

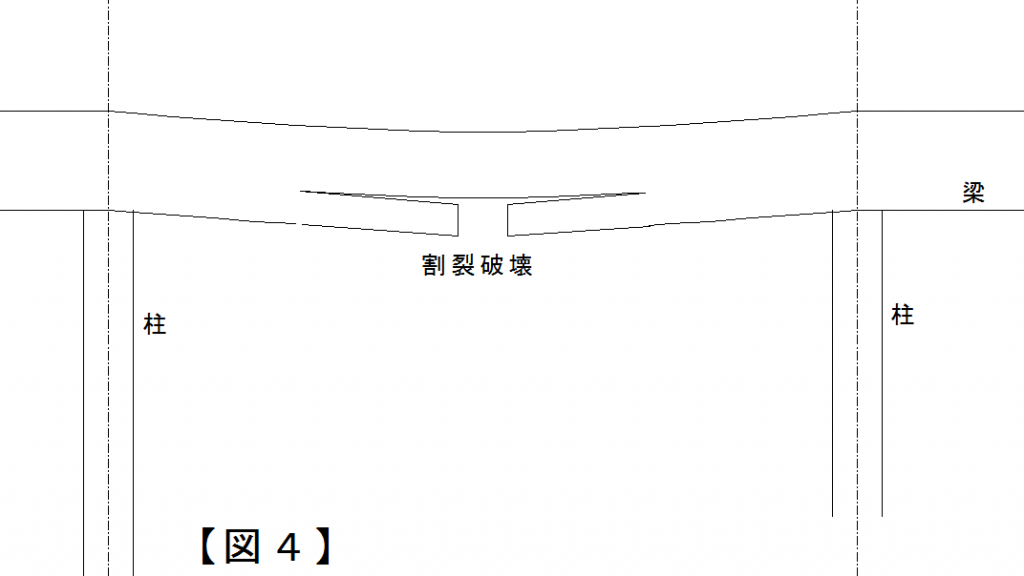

引張側欠損の場合、360から単純に120差し引いた梁成240と同等とならないのは、欠込み部分から割裂破壊が起こりやすいことを考慮した結果ということです。[図4]

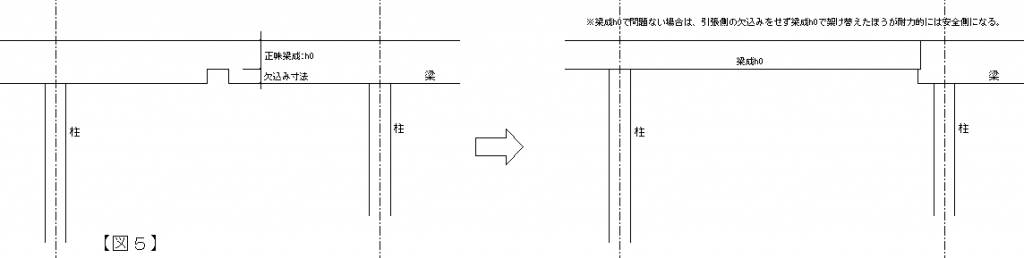

当該箇所の梁が梁成240で問題ないのであれば最初から240の梁を入れておくのも対策のひとつです。[図5]

しかし、どうしても梁貫通をしなければ配管が取れない個所も出てくることも…。

梁貫通の考え方について書かれている本は少ない。

弊社の蔵書の中から1冊紹介します。

「建築知識 2009年4月号」(XKnowledge)特集「いまさら聞けない[木構造+耐震改修]

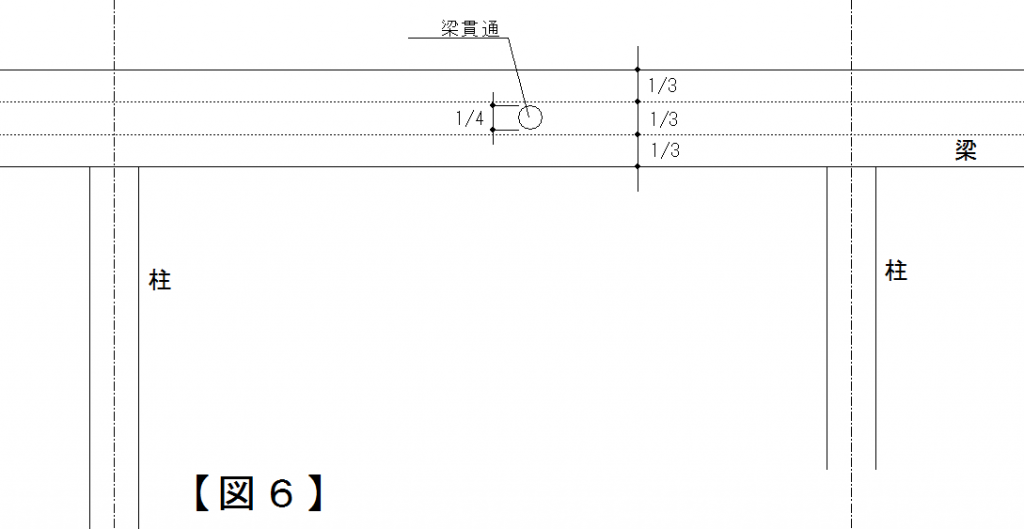

要約すると、「梁貫通箇所は梁の上下1/3の箇所は避け、貫通口径は梁成の1/4以下とする。断面2次モーメント96%、断面係数89%まで低減。」など記載されている。適宜梁貫通補強等を入れることがいいようです。(詳細は割愛します。バックナンバーをお求めください)[図6]

梁の欠込み、梁貫通がないのが一番なのですが、致し方ない場合は適切に構造耐力を検討してください。

貫通孔についての仕様を標準図で記載した例としては、中大規模木造プレカット技術協会(PWA)サイトで公開している標準図が大変参考になります。

※参考図書:木質構造設計規準・同解説(日本建築学会)、建築知識 2009年4月号(XKnowledge)

———————————————————————————————————————–

施行令第44条 梁等の横架材について(たわみについて)

梁のたわみについては、仕様規定の内容ではなくて、構造計算の条件となってきます。

構造計算については令82条があり、その第4項に“使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣か定める方法で確かめること”を求めています。

梁の上を使うときに、どのくらい変形してしまうと支障が起こるのか?は、実は難しい条件です。

日常の生活のために使うのか、重い荷物を置いておく倉庫になるのか、部分的にピアノを置くことになるだけか?など、条件が様々です。

検討する方法は告示第1459号で記述していて、木造はD/L<1/12 (D:梁成 L:梁の有効長さ)とするか、計算により算出したたわみδに変形が増大する係数2を乗じて、たわみを梁の有効長さで除した2δ/Lが、1/250以下であることを検定するようになっています。

では、δ/500で検討しているのか?というと、そういうことでもありません。

梁に加わる重量の想定が少し異なるからです。

荷重が加わったまま長期間使用していくと、木材は変形が増進するクリープ現象があります。この効果を見越して変形増大係数を設定して、クリープたわみを算出する法令の適用では、地震時用の荷重を使います。これは通常の梁用より積載荷重が軽くなります。

一方で、通常の梁用積載荷重を加えた直後に生じるたわみは弾性たわみと呼び、荷重を除くとも元に戻るイメージです。

一般的な梁には、想定する固定および積載重量から弾性たわみを算出して、δ/L<1/300の検討をします。床面の傾きを左右する根太などの部材には、δ/L<450で検討するよう日本建築学会・木質構造設計規準_2006では説明しています。

では、δ/300でよいのか?です。

別の梁についての解説で、はり欠きについて述べました。1/3以下の欠損でも大きな低減となることを説明しました。

たわみにはどの程度影響するのでしょうか?全箇所が欠損しているわけではないですが、仮に有効断面として算出してみますと。

通常の等分布荷重に使用するたわみ式は、δ=5wl4/384EIです。

そして、矩形断面のI=bH3/12です。梁せいHが1/10欠損するとIは27%低減(0.73I)しδは37%増大します。さらに1/3欠損すると、Iは68%低減(0.42I)しδは2.3倍になります。

ですから、現場で多少の欠損は問題ないですとは言いづらいですよね。

設計者が欠損される見込みを仮定して、あらかじめIを低減して計算する理由はここにあります。

どうしてこんなに梁成が大きいのよ?という問いに対して、どの程度欠損を覚悟しなければならないかについても注目していただきたいところですね。

小梁を受けるためのほぞ欠きなどを想定した、シミュレーションをグレー本では紹介しています。

参照してみてください。

※木造軸組工法住宅の許容応力度設計2017年版(通称グレー本2017)

☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 次の記事:第45条 筋かい

☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 前の記事:第43条 柱の小径

用語集タグ一覧

[全て見る] [構造] [木造] [軸組] [ツーバイフォー] [省エネ] [制度]