本記事は、2025年4月1日改正の建築基準法以前の内容にて記述したものとなっています。

その他法令・基準に関しても、最新の内容に合致していない可能性があります。

最新の法令・基準に関しては、国土交通省をはじめ、各関連機関の情報をご確認ください。

———————————————————————————————————————–

今回はたて枠に関する告示1540号第五-九を紹介します。告示の内容は以下の通りです。

「九 各耐力壁の隅角部及び交さ部には次に定めるところによりたて枠を用いるものとし,当該たて枠は相互に構造耐力上有効に緊結しなければならない。

イ たて枠に…二〇四…に適合する製材のみを使用し,かつ,耐力壁のたて枠相互の間隔が前号の表に掲げる数値以下となる耐力壁に使用する場合にあっては,…製材を三本以上

ロ たて枠に…二〇六,二〇八,三〇六,四〇四,四〇六又は四〇八に適合する製材を使用し,耐力壁のたて枠相互の間隔が前号の表に掲げる数値以下となる耐力壁に使用する場合にあっては,…製材をそれぞれ二本以上

ハ イ及びロ以外の場合にあっては,次に定めるところによる。…」

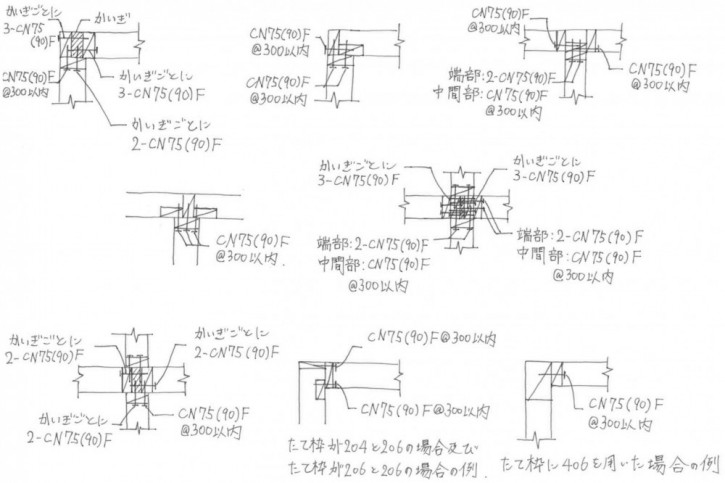

第五-九は、壁の端部となる隅角部や壁の交さ部のたて枠本数を規定しています。軸組工法でも通し柱の規定があるのと似ていますね。隅角部(出隅や入隅)や耐力壁の交さ部は上からの荷重が集中しやすい箇所であり、さらにこの箇所のたて枠は耐力壁が地震や風に抵抗する時に踏ん張る足にもなっているので本数も多く必要です。前述の八が鉛直力に必要なたて枠の本数としたら、九は地震や風など水平力に必要な分も加えたたて枠の本数と言ったところでしょうか。具体的な本数は「イ」で204材なら3本、「ロ」で206以上の材なら2本と記載されています。

余談ですが、この第五-九のたて枠本数の規定は建物内部の耐力壁の交点にも適用されます。構造計画をする際に、耐力壁が足りない時に耐力壁線区画を内部で分割し耐力壁としてカウントできる壁を増やしたりすることが有りますが、その際にはこのたて枠本数の規定も忘れずに思い出して欲しいですね。

出典:2007年 枠組壁工法建築物設計の手引

☆2x4 初級者編シリーズ 次の記事:2 x 4 初級者編 その10

☆2x4 初級者編シリーズ 前の記事:2x4 初級者編 その8

用語集タグ一覧

[全て見る] [構造] [木造] [軸組] [ツーバイフォー] [省エネ] [制度]