施行令第46条は、木造建築物にとって中心的な条文となります。

実は、木造建築物とはいっても様々な工法があります。

よく使われる“在来工法”という表現は、前からある工法といった内容ですから実態を説明していません。

第46条は、構造上主要な部分が、壁、柱及び横架材であるとしています。

これは、“軸組壁構造”を示しています。軸組の中に壁を構成している構造方式です。

柱と梁を主架構として、壁がない構法は“軸組軸工法”と整理されています。

それで令第46条では、壁(耐震壁)の配置が耐震・耐風設計上の重要事項となることから、水平力(地震力や風圧力などの外力)に対して木造建築物が安全であるための鉛直構面(耐力壁)や水平構面の規定が書かれています。

条文は第1項~4項で構成されています。今回は第1項について説明したいと思います。

施行令第46条第1項では、

“木造建築物にあっては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に耐力壁を釣合い良く配置しなければならない”

と定められています。

木造建築物は水平力に対抗できる必要な耐力壁、水平構面を設置し、かつ耐力壁はバランスよく配置することで建物の耐震性を確保することができます。

耐力壁はバランスよく配置することとありますが、どういうことでしょうか?

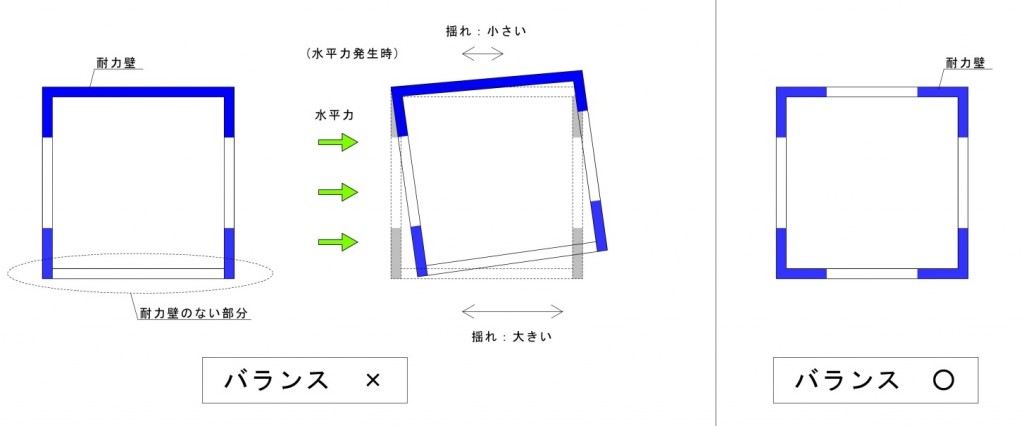

上図左側の建物は、耐力壁の配置バランスが著しく悪い例を示しています。

右側の図は左側の建物と同じ壁量(耐力壁の量)ですが、とてもバランスよく壁が配置されています。

左側の建物のように耐力壁の配置バランスが悪いと、水平力を受けた時に建物がねじれて倒壊する恐れがあります。

ねじれるのが恐ろしいのは、そもそも耐力壁の耐力がねじれない状態での検証によるものだからです。ねじれると柱や梁の部材や柱頭柱脚の接合部にも想定しない力が生じて壊れてしまう可能性が高まります。

そうならないために、「耐力壁はバランスよく配置すること」としています。

耐力壁の配置バランスのチェック方法として、四分割法や偏心率などがありますが、これについてはまたの機会にしたいと思います。

☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 次の記事:第46条 構造耐力上必要な軸組等(2)

☆木造建築物の関連法規解説シリーズ 前の記事:第45条 筋かい

用語集タグ一覧

[全て見る] [構造] [木造] [軸組] [ツーバイフォー] [省エネ] [制度]